Page 116 - 《摩擦学学报》2021年第4期

P. 116

第 4 期 张关震, 等: 不均匀组织ER8车轮滚动接触疲劳性能研究 559

塑变流线萌生和扩展,多位于珠光体团界及其团界处 小,平均约50 nm,其衍射环形貌[见图6(d)]显示,正常

[32]

的先共析铁素体处,其扩展路径相对曲折,如图5(a)所 组织已发生纤维化形成了织构,这与陈等 的研究结

示. 而不均匀组织RCF试样的裂纹多位于不均匀组织 果相似. 由此表明,上贝氏体的变形及组织细化程度

处,由于组织中存在上贝氏体,其裂纹多沿上贝组织 均不及车轮正常组织明显,这也印证了前文的判断,

和珠光体的边界萌生和扩展,当遇到大面积上贝氏体 即上贝和正常组织变形的不协调应是引起RCF裂纹

时,裂纹从上贝组织的渗碳体颗粒间穿过,裂纹在不 在其边界处萌生和扩展的原因.

均匀组织中的扩展路径较为平直,如图5(b)所示. 从裂 2.3 原位拉伸性能及其微观分析

纹扩展路径的曲折程度来看,裂纹在不均匀组织中的 车轮踏面不均匀组织区域和基体正常组织区域

扩展更为容易. 的原位拉伸结果如图7所示. 从图7中可以看出,踏面

由上述OM形貌判断不均匀组织RCF裂纹在上贝 不均匀组织的抗拉强度(684 MPa)不及基体正常组织

和正常组织边界处萌生和扩展的原因应与上贝和正 (713 MPa),但踏面不均匀组织的弹性变形阶段相对较

常组织塑变程度的不同有关. 为验证这一判断,采用 长[图7(a)],弹性极限(282 MPa)比基体组织(247 MPa)

FIB精细加工技术在RCF裂纹萌生处[图5(b)]切取上贝 更高.

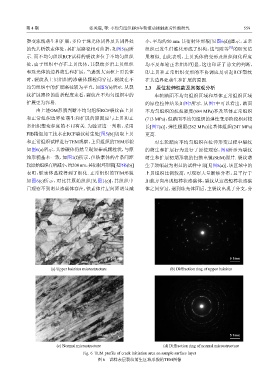

和正常组织试样进行TEM观察,上贝组织的TEM形貌 对车轮踏面不均匀组织在拉伸形变过程中裂纹

如图6(a)所示,其渗碳体仍然呈现短棒或颗粒状,与原 的萌生和扩展行为进行了原位观察,图8所示为裂纹

始形貌基本一致,如图1(f)所示,但铁素体的片条间距 萌生和扩展初期形貌的扫描电镜(SEM)照片. 裂纹萌

较原始组织有所减小,约200 nm,其衍射环形貌[见图6(b)] 生于颈缩最为明显的试样中部[见图8(a)],该区域中的

表明,铁素体晶粒得到了细化. 正常组织的TEM形貌 上贝组织比例较高,可观察大量断续分布,且平行于

如图6(c)所示,对比其原始组织[见图1(e)],其组织中 加载方向出现短棒状渗碳体,裂纹从这些短棒状渗碳

已观察不到明显渗碳体存在,铁素体片层间距明显减 体之间穿过,遇到珠光体团后,主裂纹出现了分支,分

Cementite

200 nm 5 1/nm

(a) Upper bainites microstructure (b) Diffraction ring of upper bainites

Surface

100 nm 5 1/nm

(c) Normal microstructure (d) Diffraction ring of normal microstructure

Fig. 6 TEM profile of crack Initiation area on sample surface layer

图 6 试样表层裂纹萌生区域形貌的TEM图像