Page 77 - 《高原气象》2022年第5期

P. 77

高 原 气 象 41 卷

1170

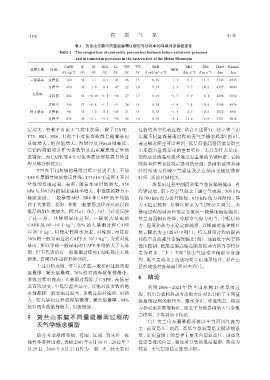

表2 贺兰山东麓不同量级暴雨过程前与过程中的环境对流参数变化

Table 2 The comparison of convective parameters between before rainstorm processes

and in rainstorm processes in the eastern foot of the Helan Mountain

CAPE K SI BLI Ls T85 T75 SRH SR3 SR6 Hwet Hwarm

暴雨量级 时段 BRN

-1

-1

2

2

-2

-1

/ (J·kg ) /℃ /℃ /℃ /℃ /℃ /℃ / (×10 m·s ) / (m·s ) /(m·s ) /km /km

一般暴雨 过程前 160 32 1. 1 -0. 2 -45 26 15 0. 39 -1. 3 6. 7 12. 5 3185 4525

过程中 460 35 1. 0 -0. 4 -47 22 14 0. 15 -1. 3 7. 7 14. 2 4357 4649

大暴雨

过程前 236 35 -0. 04 -1. 1 -48 27 17 0. 19 -1. 7 5. 9 8. 1 2206 4642

过程中 398 37 -0. 8 -1. 7 -51 24 15 0. 38 -1. 9 7. 4 10. 4 3598 4976

特大暴雨 过程前 98 35 1. 0 0. 1 -49 21 15 0. 35 -1. 1 4. 7 10. 2 2022 4941

过程中 870 45 -3. 1 -3. 2 -56 26 14 0. 95 -2. 1 11. 6 16. 9 2781 5018

定加大,有利于对流天气发生发展。除了 CAPE、 过程的典型代表过程,结合上述研究,建立贺兰山

T75、SR3、SR6,其他 7 个对流参数都是随着暴雨 东麓不同量级暴雨过程的天气学概念模型(图 6)。

量级增大,绝对值增大,湿层厚度 Hweat 则相反, 通过概念模型可以看到:低层高温高湿高能是贺兰

它们的阈值可以作为多数贺兰山东麓暴雨定量预 山东麓大量级暴雨的重要特征,尤其是特大暴雨,

报指标,而 CAPE 等 4 个对流参数还需根据具体过 而低空急流是对流环境反复重建的关键因素,它的

程具体分析使用。 强弱和位置直接决定暴雨的量级;暴雨的范围和持

T75 在不同量级的暴雨过程中差别不大,不如 续时间则与冷暖空气强度及其在暴雨关键区滞留

T85对暴雨量级的指示性强,T75≥14 ℃适用于不同 时间、活动区域相关。

量级的暴雨过程,表明;随着暴雨量级增大,850 一般暴雨过程中副高和低空急流偏弱偏南,有

hPa与 500 hPa的温度递减率增大,中低层的静力不 冷锋过境,南下冷空气较北上暖空气更强,500 hPa

稳定加剧。一般暴雨 SR3、SR6 和 CAPE 的平均值 和 700 hPa 动力抬升较强,850 hPa 动力和湿度、热

高于大暴雨,表明:多数一般暴雨过程在对流层高 力不稳定较弱,以锋区降水为主[图 6(左列)]。大

低层的斜压性较大,图 2(a),(b),(d),(e)也反映 暴雨过程的副高和低空急流较一般暴雨偏强偏北,

了这一点。具体到暴雨过程,一般和大暴雨的 贺兰山西侧有冷锋,冷暖空气势力相当,中低层动

3

-1

CAPE 从 10 ~10 J·kg ,50% 的大暴雨过程 CAPE 力、湿度和热力不稳定都较强,以锋面对流和锋区

0

-1

在 10 J·kg ,以稳定性降水为主,对流弱,而接近 层云降水为主[图 6(中列)]。特大暴雨过程的副高

1

3

30% 的一般暴雨过程 CAPE 在 10 J·kg ,为强对流 和低空急流都异常偏强偏北(西),地面处于河套热

-1

暴雨,所以导致一般暴雨的 CAPE 平均值大于大暴 低压控制,低层高温高湿高能及强动力抬升等特征

雨,但不代表所有一般暴雨过程的 CAPE 都比大暴 尤为显著,“上干下湿”的大气层结不稳定异常强

雨强,要视具体过程具体分析。 烈,低空急流北上西进与贺兰山地形结合,易在山

上述分析表明,贺兰山东麓一般暴雨过程的湿 区形成强对流暴雨[图6(右列)]。

层最厚、暖云层最薄,76% 的对流参数值都最小,

多数过程对流弱;大暴雨过程除了 CAPE、高低层 6 结论

垂直风切变、中低层温差最小,其他对流参数的绝 利用 2006-2021 年贺兰山东麓 23 次暴雨过

对值都较一般暴雨过程大,多数过程对流强、雨强 程,利用合成和热动力诊断方法对比分析了不同量

大;特大暴雨过程的湿层最薄、暖云层最厚,84% 级暴雨过程的斜压性、降水分布、环流配置、热动

的对流参数值都最大,对流最强。 力和对流参数等特征,建立了分级暴雨的天气学概

5 贺兰山东麓不同量级暴雨过程的 念模型,并得到如下结论:

天气学概念模型 (1) 贺兰山东麓暴雨环流以平直西风气流为

主,南亚高压、副高、高低空急流等是关键影响系

综合考虑暴雨量级、范围、区域、致灾性、极 统,暴雨量级上的差异主要来自南亚高压、副高及

端性等多种因素,选取 2007 年 6 月 16 日、2012 年 7 低空急流的位置、强度所导致的低层温湿、热动力

月 29 日、2016 年 8 月 21 日作为一般、大、特大暴雨 强迫、大气层结稳定度的不同。