Page 167 - 《高原气象》2022年第5期

P. 167

高 原 气 象 41 卷

1260

-1

-1

-1

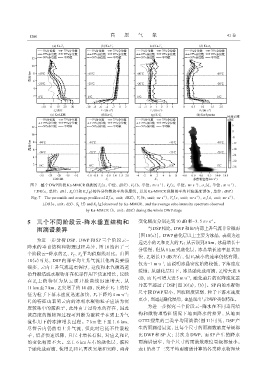

图7 整个DWP阶段Ka-MMCR观测的Z(a,单位:dBZ)、V(b,单位:m·s )、V(c,单位:m·s )、σ(d,单位:m·s )、

A

T

e

v

LDR(e,单位:dB)、S(f)和K(g)的各分位数和平均值廓线,以及Ka-MMCR观测的平均回波强度谱(h,单位:dBZ)

T

K

Fig. 7 The percentile and average profiles of Z(a,unit:dBZ),V(b,unit:m·s ),V(c,unit:m·s ),σ(d,unit:m·s )、

-1

-1

-1

e

T

A

v

LDR(e,unit:dB)、S (f)and K(g)observed by Ka-MMCR,and the average echo intensity spectrum observed

K

T

by Ka-MMCR(h,unit:dBZ)during the whole DWP stage

5 三个不同阶段云-降水垂直结构和 变化幅度分别达到10 dB和-3. 5 m·s 。

-1

雨滴谱差异 与DSP相比,DWP和SP内部上升气流非常微弱

[图10(c)]。DWP融化层以上主要为冰晶,表现为远

为进一步分析 DSP、DWP 和 SP 三个阶段云-

远更小的Z 和更大的V ;从云顶到8 km,冰晶增长十

T

e

降水的垂直结构和物理过程差异,图 10 给出了三

分缓慢,但从 8 km 到融化层,冰晶增长速率显著加

个阶段云-降水的 Z 、V 、V 平均值廓线对比。由图 快,Z 增长 13 dB 左右,但 V 减小的速率仍然有限,

T

e

A

10(c)可见,DSP 内部平均上升气流其他两类要强 e T

仅为-1 m·s ,这说明冰晶密度始终较低,下落速度

-1

很多,云内上升气流远更深厚,这使得水汽被迅速

缓慢;从融化层以下,冰晶融化成雨滴,Z 增大近 8

抬升凝结成水凝物并在托举作用下快速增长,反映 e

-1

dB,而 V 可增大近 5 m·s ,融化前后的沉降速度差

在 Z 上的特征为从云顶开始曲线迅速增大,从 T

e

11 km 至 7 km,Z 突增了约 14 dB,反映在 V 上的特 异甚至超过了 DSP[图 10(a),(b)]。SP内的水凝物

T

e

征为粒子下落末速度迅速加快,V 下降约 4 m·s ; 尺寸较DWP更小,回波强度更弱、粒子下落末速度

-1

T

V 的特征也表明云内的冰相水凝物粒子应该为密 更小,当通过融化层后,也呈现出与DWP类似特征。

T

度较集中的霰粒子,此外由于过冷水的存在,因此 为进一步探究三个阶段云-降水在不同垂直结

该高度的微物理过程可判断为霰粒子在强上升气 构和微物理特征情况下地面降水的差异,从地面

流作用下的冻撞增长过程。7 km 往下至 1. 6 km, OTT2 搜集的三类平均雨滴谱(图 11)可见,DSP 产

尽管云内仍然有上升气流,但此时已托不住霰粒 生的雨滴谱最宽,且每个尺寸的雨滴数浓度量级都

子,后者快速沉降,且尺寸增长有限,对应 Z 和 V T 比 DWP 和 SP 大;其次为 DWP,而 SP 产生的降水

e

的变化幅度不大。至 1. 6 km 左右的融化层,霰粒 雨滴谱最窄,每个尺寸的雨滴数浓度量级都最小。

子融化成雨滴,使得 Z 和 V 再次突增和突降,两者 表 1给出了三类平均雨滴谱计算的各类降水物理量

e

T