Page 165 - 《高原气象》2022年第5期

P. 165

高 原 气 象 41 卷

1258

-1

-1

-1

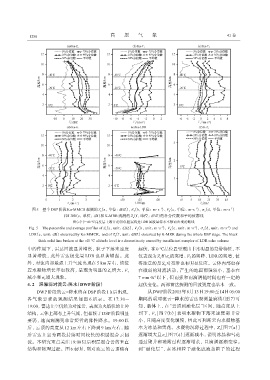

图5 整个DSP阶段Ka-MMCR观测的Z(a,单位:dBZ)、V(b,单位:m·s )、V(c,单位:m·s )、σ(d,单位:m·s )

e T A v

和LDR(e,单位:dB)和K-MRR观测的Z(f,单位:dBZ)的各分位数和平均值廓线

e

图(e)中-40 ℃高度层上断开的黑色粗实线是LDR回波量样本不够而出现的断线

-1

Fig. 5 The percentile and average profiles of Z(a,unit:dBZ),V(b,unit:m·s ),V(c,unit:m·s ),σ(d,unit:m·s )and

-1

-1

T

v

A

e

LDR(e,unit:dB)observed by Ka-MMCR,and of Z(f,unit:dBZ)observed by K-MRR during the whole DSP stage. The black

e

thick solid line broken at the -40 ℃ altitude level is a discontinuity caused by insufficient samples of LDR echo volume

中的作用下,雷达回波显著增长,粒子下落末速度 起伏,在0 ℃层位置呈现出非常明显的亮带特征,不

显著增快,此外雷达极化量 LDR 也显著增强。此 仅表现为Z 和σ 的突增、V 的突降、LDR的突增,值

e

T

v

外,对流内部最强上升气流出现在 5 km 左右,该位 得注意的是S 对亮带也有明显反应。云体内部也存

K

置水凝物增长率也较高,呈现为明显的 Z 增大、V T 在微弱的对流活动,产生的地面雨强较小,基本在

e

减小和σ 增大现象。 7 mm·h 以下,但雨强和雨滴谱随时间也有一定的

-1

v

4. 2 深厚弱对流云-降水(DWP阶段) 起伏变化。两部雷达探测的回波强度也基本一致。

DWP阶段的云-降水约在DSP阶段1 h后出现, 从DWP阶段2015年8月13日19:00至14日05:00

各气象要素的观测结果如图 6 所示。在 17: 30- 期间的弱对流云-降水的雷达观测量廓线(图 7)可

19:00,雷达上空仍然为对流云,表现为火焰状的上冲 知,整体上,在“云顶到融化层”区间,随高度从上

结构,云体上部有上升气流,但相较于DSP阶段明显 到下,V[图 7(b)]表明水凝物下落末速度都非常

T

要弱,地面观测到非常短暂的阵性降水。19:00 以 小,且随高度变化缓慢,因此可判断云内水凝物基

后,云顶的高度从 12 km 左右下降到 9 km 左右,随 本为冰晶和雪花。水凝物沉降过程中,Z[图 7(a)]

e

后雷达上空为两段持续时间较长的积层混合云回 逐渐增大且 σ[图 7(d)]逐渐减小,说明冰晶和雪花

v

波。本研究重点关注 19:00 以后积层混合云的垂直 通过聚并和凇附过程逐渐增长,且滴谱逐渐变窄。

结构和物理过程。图 6 表明,弱对流云的云顶稍有 到“融化层”,在冰相粒子融化成液态粒子的过程