Page 162 - 《高原气象》2022年第5期

P. 162

5 期 左园园等:一次高原涡过境的不同云-降水垂直结构和特征研究 1255

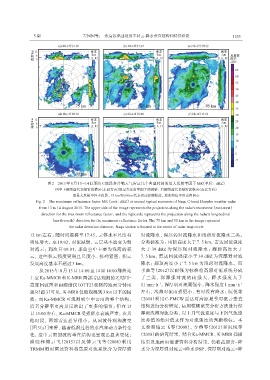

图2 2015年8月13-14日那曲C波段多普勒天气雷达几个典型时刻的最大反射率因子MR(单位:dBZ)

图中上侧剖面代表沿雷达横向(东西方向)取最大反射率因子的投影,右侧剖面代表沿雷达纵向(南北方向)

取最大反射率因子投影,75 km和50 km代表雷达探测距离,那曲站位于雷达图圆心

Fig. 2 The maximum reflectance factor MR(unit:dBZ)at several typical moments of Naqu C-band Doppler weather radar

from 13 to 14 August 2015. The upper side of the image represents the projection along the radar's transverse(east-west)

direction for the maximum reflectance factor,and the right side represents the projection along the radar's longitudinal

(north-south)direction for the maximum reflectance factor. The 75 km and 50 km in the image represent

the radar detection distance,Naqu station is located at the center of radar map circle

12 km 左右;随时间推移至 17:45,云体水平尺度有 对流降水、深厚弱对流降水和浅薄对流降水三类。

明显增大;至 19:02,对流减弱,云层基本演变为弱 分类标准为:雨顶高度大于 7. 5 km,雷达回波强度

对流云;到次日 09:01,那曲空中主要为浅薄的积 大于 39 dBZ 为深厚强对流降水;雨顶高度大于

云,这些积云强度更弱且尺度小、排列紧密,积云 7. 5 km,雷达回波强度小于 39 dBZ 为深厚弱对流

发展高度基本不超过3 km。 降水;雨顶高度小于 7. 5 km 为浅薄对流降水。而

从 2015 年 8 月 13 日 14:00 至 14 日 14:00 那曲站 李典等(2012)以雨强为标准将高原对流系统分成

上空Ka-MMCR和K-MRR两部雷达观测的Z 时间- 了 三 类 ,深 厚 强 对 流 的 雨 强 大 ,降 水 强 度 大 于

e

-1

高度回波图和雨滴谱仪(OTT2)观测的地面分钟雨 11 mm·h ,深厚弱对流雨强小,降水强度 1 mm·h -1

强 R(图 3)可见,K-MRR仅能观测到 3 km以下的回 左右,浅薄对流雨强更小,有时没有降水;阮悦等

波;而 Ka-MMCR 可观测到空中云雨的整个结构, (2018)利用 C-FMCW 雷达对高原夏季对流云垂直

后者分辨率更高并反映出了更多的细节;但在 13 结构进行分析研究,运用模糊聚类分析方法进行深

日 15:00左右,Ka-MMCR 受强降水衰减严重;在其 厚和浅薄对流分类,以上升气流速度与下沉气流速

他时段,两部雷达差异很小。从回波外观和演变 度差值的绝对值来作为对流强度的判断指标。本

[图 3(a)]来看,随着低涡过程的水汽和动力条件变 文参照傅云飞等(2008)、李典等(2012)和阮悦等

化,空中云雨回波的垂直结构也呈现出显著变化; (2018)的研究结果,结合 Ka-MMCR、K-MRR 扫描

潘 晓 和 傅 云 飞(2015)以 及 傅 云 飞 等(2008)利 用 结果及地面雨滴谱资料分析结果,仍将高原云-降

TRMM 测雨雷达资料将高原对流系统分为深厚强 水分为深厚强对流云-降水 DSP、深厚弱对流云-降