Page 50 - 《爆炸与冲击》2025年第9期

P. 50

第 45 卷 王 振,等: 平整壁面通道内冲击波传播试验研究 第 9 期

值相近;可认为随着前波面后各批次波阵面不断靠近,后一批次波阵面在下一测点处的超压峰值是传播

过程中自身超压衰减与前一批次波阵面后压力区叠加的结果。在 15 m 处,如图 10(f) 所示,第 1 个正超

压段内超压时程曲线轮廓基本呈三角形特征,第 1 峰值后的超压下降过程伴随有超压波动。相较于口

内 11 m 处 , 超 压 波 动 阶 梯 逐 渐 倾 斜 向 下 , 峰 值 波 动 时 间 跨 度 和 间 隔 显 著 缩 短 且 幅 度 减 小 。 在 口 内

19 m 处,如图 10(g) 所示,超压时程曲线轮廓保持三角形特征;主要特点在第 1 峰值后紧随 2~3 个连续

峰值,并在连续峰值后的超压下降段紧跟倾斜向下的超压波动阶梯;工况 Exp 3 连续峰值段时间跨度较

长但超压波动阶梯时间跨度较短。在口内 23 m 处,如图 10(h) 所示,3 个工况下峰值下降均较慢,但轮廓

形状变化显著。不同工况下超压峰值特征种类存在差异,但出现时刻和超压集中随爆炸位置靠近和进

入通道内特征种类变多,其中工况 Exp 2 下超压值在第 1 峰值后先振荡衰减再出现倾斜向上的超压波动

阶梯;工况 Exp 3 下先出现短暂密集超压波动并形成约 2.5 ms 超压波动阶梯,接着出现与前方波动段基

本一致的短暂起伏,再出现约 4 ms 小幅起伏;工况 Exp 4 在工况 Exp 3 基础上额外出现较长超压起伏,位

短暂起伏和阶梯之间,并在超压接近零时再次显著起伏。

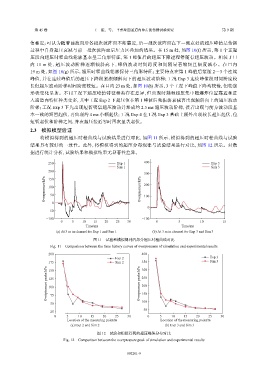

2.3 模拟模型验证

将模拟得到的超压时程曲线与试验结果进行对比,如图 11 所示,模拟得到的超压时程曲线与试验

结果具有较好的一致性。此外,将模拟得到的超压分布规律与试验结果进行对比,如图 12 所示。对数

据进行统计分析,试验结果和模拟结果无显著性差异。

250 Exp 1 400 Exp 3

Sim 1 Sim 3

200

300

150

Overpressure/kPa 100 Overpressure/kPa 200

50

100

0

0

−50

−100 −100

0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15

Time/ms Time/ms

(a) At 3 m in channel for Exp 1 and Sim 1 (b) At 3 m in channel for Exp 3 and Sim 3

图 11 试验和模拟得到的部分超压时程曲线对比

Fig. 11 Comparison between the time history curves of overpressure of simulation and experimental results

200 400

Exp 2 Exp 3

175 Sim 2 350 Sim 3

Overpressure peaks/kPa 125 Overpressure peaks/kPa 250

300

150

200

100

150

75

50 100

50

25

0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30

Location of the measuring point/m Location of the measuring point/m

(a) Exp 2 and Sim 2 (b) Exp 3 and Sim 3

图 12 试验和模拟得到的超压峰值分布对比

Fig. 12 Comparison between the overpressure peak of simulation and experimental results

092201-9