Page 53 - 《爆炸与冲击》2025年第9期

P. 53

第 45 卷 王 振,等: 平整壁面通道内冲击波传播试验研究 第 9 期

的峰值变化,从而在通道内形成具有三角形轮廓特征的超压时程曲线(图 9(f) 和图 10(f))。此时,前波面

后的正超压区内叠加了多个批次的反射波阵面。在后续传播过程中,随着前波面的压力下降,紧随其后

的各波阵面造成第 1 峰值后显著的连续压力波动(图 9(h) 和图 10(h))。由于各批次反射波在波阵面压力

和集中程度上的差异,超压时程曲线上出现了超压波动阶梯和不同时间跨度的峰值等特征;同时,不同

工况下,在通道内较远处能够进入前波面后正超压区的反射波批次数量不同和压力差异,造成了超压时

程曲线上可观测到的特征数量和种类不同。随后,后方波阵面向前波面追赶叠加的行为再次出现(图 9 (i)

和图 10 (i)),减缓了第 1 峰值随传播距离增大的下降速度(图 9),其后的各批次反射波随传播距离增大

而不断衰减,尽管仍有追赶叠加行为,但影响甚微,超压时程曲线轮廓再次接近三角形。

上述传播过程说明,在通道内冲击波前波面发展为平面波甚至出现三角形轮廓超压时程曲线后,壁

面间往复反射形成的多批次反射波仍持续影响着前波面及前后方的压力分布,进而影响冲击波压力、持

时、冲量等参数的分布规律。由于不同批次波阵面的压力差异和同一批次波阵面间的追赶叠加程度不

同,各批次波阵面随传播距离增大而下降的速度存在差异,同时,前波面压力在两次叠加更新之间也随

传播距离增大而下降,前波面后正超压区内的波阵面分布具有周期性。整体而言,除近口部通道段外,

随着冲击波传播距离的增大,前波面峰值不断下降,第 1 个正超压段的持时逐渐延长,即冲击波在通道

内传播时具有摊平效应 [14] 。

4 冲击波传播预测模型

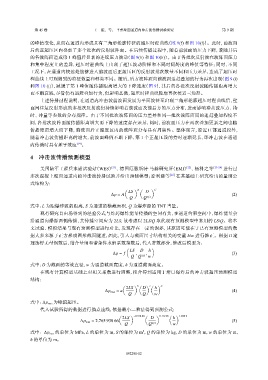

美国陆军工程兵水道试验站(WES) [21] 、德国厄恩斯特·马赫研究所(EMI) [22] 、杨科之等 [23-24] 进行过

多次混凝土壁面通道内的冲击波传播试验并给出预测模型;徐利娜等 [25] 在其基础上研究给出的量纲公

式结构为:

Å ã B Å ã C

LS D

∆p = A (2)

Q Q 1/3

式中:L 为距爆炸源的距离,S 为通道的横截面积,Q 为爆炸源的 TNT 当量。

现有研究自由场得到的经验公式与炸药爆炸能量传播的空间有关,在通道约束空间中,爆炸能量会

沿通道向爆源两侧传播,其传播空间应为 2LS,故考虑以 2LS/Q 取代现有预测模型中常用的 LS/Q。将本

文试验、模拟结果与现有预测模型进行对比,发现存在一定的误差,其原因可能在于已有预测模型的数

据大多来源于正方形或圆形截面隧道,因此,引入与截面尺寸结构相关的变量 h/w 进行修正。根据 Π 定

理选得无量纲数后,结合量纲和谐条件求解系数指数后,代入常数部分,修改后模型为:

Å ã

LS D h

∆p = f , , (3)

Q Q 1/3 w

式中:D 为截面的等效直径,w 为通道截面宽度,h 为通道截面高度。

在现有计算模型基础上对相关系数进行调整,拟合得到适用于堵口爆炸后的冲击波超压预测模型

结构:

Å ã b Å ã c Å ã d

2LS D h

∆p max = a (4)

Q Q w

∆p max 为峰值超压。

式中:

代入试验所得的数据进行描点连线,依据最小二乘法得到预测公式:

Å ã −0.914 48 Å ã 0.112 96 Å ã 1.948 2

2LS D h

∆p max = 2.765 938 66 (5)

Q Q 1/3 w

2

∆p max 的单位为 MPa,L 的单位为 m,S 的单位为 m ,Q 的单位为 kg,D 的单位为 m,w 的单位为 m,

式中:

h 的单位为 m。

092201-12