Page 143 - 《水产学报》2025年第7期

P. 143

刘啟庆,等 水产学报, 2025, 49(7): 079511

a 水 槽 的 测 试 区 域 长 度 应 至 少 为 鱼 类 全 长 的

200

2.1 倍,但本研究发现,与实验鱼体长相比更大

175 c b 的测试区域长度,可获得更大的游泳能力测试

150

[19]

结果,这与李阳希等

的结论一致。

绝对游泳距离/m absolute swimming distance 125 f e d 3.2 中国花鲈游泳能力和形态特征的关系 [20] ,

100

游泳能力与鱼类的形态特征密切相关

75

50

中国花鲈的游泳能力受其形态特征的影响。不

25 中国花鲈游泳能力与形态特征的相关性表明,

同的鱼种在游泳时往往遵循不同的游泳方式 ,

[21]

0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 本研究观察发现,中国花鲈在进行游泳运动时

流速/(BL/s) 采用扭动身体并同时摆动尾鳍产生推进力的方

flow velocity

(a) 式来向前运动,推测其外部形态、鱼鳍和尾部

25 的摆动均在游泳过程中发挥着重要的作用。

a

U cri t 的研究显示,中国花鲈的尾长展现了超过

20

(0.79),表现为与游泳能力更好

体长的相关系数

ab

ab

相对游泳距离/m relative swimming distance 15 bc cd 的相关性;头长的相关系数较高 (0.73),体高的

的测试

(0.63),推测在

相关系数相对较低

U

t

cri

中,体型更加“细长”的中国花鲈拥有更好的游

10

的研究显示,中国花鲈的躯干长

t

泳表现。U

burs

d

(0.69),这表明除了尾

与游泳能力的相关性较高

5

部摆动外,躯干在中国花鲈爆发游泳中十分关

0 键;头长的相关系数与 U cri t 的研究相比有所下

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 降 (0.58),体高的相关系数上升 (0.69),这可能

流速/(BL/s)

flow velocity 是中国花鲈在爆发游泳的过程中需要更多借助

(b) 体侧白肌为无氧运动供能 。

[22]

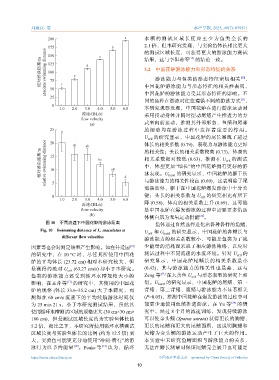

图 10 不同流速下中国花鲈的游泳距离

鱼体通过自然选择进化出各种各样的鱼鳍,

Fig. 10 Swimming distance of L. maculatus at t 和 t 的研究显示,中国花鲈的各鳍长与

U cri U burs

different flow velocities

游泳能力的相关系数较小,可能是鱼类为了减

因素等也会对测定结果产生影响。如在井爱国 [14] 少能量的消耗而采取了相应游泳策略,以应对

的研究中,在 10 °C 时,尽管其所使用中国花 测试过程中不同流速的水流环境。针对 U cri t 的

鲈的平均体长 (23.72 cm) 相对本研究较大,但 研究显示,中国花鲈尾鳍长的相关系数最小

是测得的绝对 U (63.27 cm/s) 却小于本研究。 (0.42),其与游泳能力的相关性也最差,这与

crit

鱼类的游泳能力还受到循环水槽规格大小的 Zeng 等 [23] 在大黄鱼 U cri t 与形态表型的研究上相

影响,在王萍等 [17] 的研究中,其使用的中国花 似。U burs t 的研究显示,中国花鲈的尾鳍、第一

鲈的规格 (体长 33.6~35.2 cm) 大于本研究,而 背鳍、第二背鳍、腹鳍与游泳能力不显著相关

测得在 60 cm/s 流速下的平均续航游泳时间仅 (P>0.05),推测中国花鲈在爆发游泳的过程中可

为 25 min 21 s,小于本研究测试结果,虽然其 能更少地使用鱼鳍推进游泳。在 Yu 等 [24] 的研

使用循环水槽测试区域的规格更大 (30 cm×30 cm× 究中,经过 8 个月的流速训练,发现持续游泳

180 cm),但是测试区域长度约为实验鱼体长的 可以使金头鲷 (Sparus aurata) 获得更长的胸鳍、

5.2 倍,相比之下,本研究所使用循环水槽测试 更长的尾鳍和更大的尾鳍面积,这说明胸鳍和

区域长度与实验鱼体长的比例 (约为 12.5 倍) 更 尾鳍为金头鲷的游泳运动产生了巨大的作用。

大,实验鱼可能更充分地使用“冲刺-滑行”的游 本实验中未研究鱼鳍面积与游泳能力的关系,

泳行为以节约能量 [18] 。Peake 等 [13] 认为,循环 无法在鳍长测量时保证尾鳍完全展开也可能是

https://www.china-fishery.cn 中国水产学会主办 sponsored by China Society of Fisheries

10