Page 108 - 《高原气象》2022年第5期

P. 108

5 期 陈 双等:四川盆地不同落区的三次强降水过程多尺度特征分析 1201

冷池出流与暖湿舌的相互作用在“盆地西部

型”对流系统的“后向传播”过程中,扮演了十分重

要的作用。2013 年 6 月 20 日 06:00,对流主体南部

受冷池出流影响,表现为偏北风控制,而在出流前

沿为稳定的暖湿舌,中心假相当位温达 358 K 以上

[图 13(b)]。对比图 13(b)和(c)(06:00 和 07:00)的

变化可以清楚地看到,冷池出流穿过暖湿舌左侧的

假相当位温锋区的位置,不断有零散的对流生成发

展(实线蓝圈位置),造成对流系统不断向南“伸

展”,而形成强对流冷池的“老”对流系统(虚线蓝圈

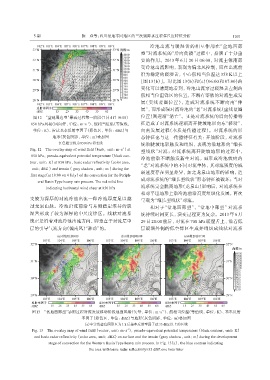

图12 “盆地周边型”暴雨过程第一阶段(7月4日10:00) 位置)则逐渐“消亡”。正是对流系统的后向传播特

-1

850 hPa风场(风向杆,单位:m·s )、假相当位温(等值线, 征造成了对流系统逐渐离开陡坡地形向东“移动”、

单位:K)、雷达基本反射率因子(彩色区,单位:dBZ)与 向南发展过程(本质是传播过程)。对流系统的形

地形(灰色阴影,单位:m)叠加图 态特征也与这一传播特征有关:开始阶段,对流系

红色粗实线为850 hPa切变线 统沿陡坡地形触发和组织,表现为沿地形的“细长

-1

Fig. 12 The overlay map of wind field(barb,unit:m·s )at

型线状”对流;对流系统离开陡坡地形的过程中,

850 hPa,pseudo-equivalent potential temperature(black con‐

冷池前沿不断触发新生对流,而形成冷池效应的

tour,unit:K)at 850 hPa,basic radar reflectivity(color area,

“老”对流系统中的不同对流单体,其对流强度的减

unit:dBZ)and terrain(gray shadow,unit:m)during the

弱速度存在明显差异,加之龙泉山地形的影响,造

first stage(at 10:00 on 4 July)of the convection for the Periph‐

成对流系统的“细长型线状”形态特征被破坏;当对

eral Basin Type heavy rain process. The red solid line

indicating horizontal wind shear at 850 hPa 流系统完全脱离地形(龙泉山)影响后,对流系统在

相对平坦地形上沿冷池前沿高度组织化发展,再次

支较为深厚的对流冷池出流—即冷池厚度足以越 呈现为“细长型线状”对流。

过龙泉山脉。冷池出流前沿与东侧稳定维持的暖 相对于“盆地西部型”,“盆地中部型”对流系

湿舌形成了较为深厚的中尺度锋区。线状对流系 统持续时间更长,演变过程更为复杂。2013 年 6 月

统正是沿着对流冷池出流方向,即垂直于对流层中 29 日 20:00 前后,对流在 700 hPa 暖湿舌上、沿着低

层的引导气流方向(偏南风)“移动”的。 层暖涡外侧的低空锋区生成并组织成线状对流系

-1

图13 “盆地西部型”暴雨过程对流发展移动阶段地面风场(矢量,单位:m·s )、假相当位温(等值线,单位:K)、基本反射

率因子(彩色区,单位:dBZ)与地形(灰色阴影,单位:m)叠加图

(a)中实线蓝色圆形区为1 h后基本反射率因子达35 dBZ以上的区域

Fig. 13 The overlay map of wind field(vector,unit:m·s ),pseudo-equivalent potential temperature(black contour,unit:K)

-1

and basic radar reflectivity(color area,unit:dBZ)on surface and the terrain(gray shadow,unit:m)during the development

stage of convection for the Western Basin Type heavy rain process. In Fig. 13(a),the blue contour indicating

the area with basic radar reflectivity≥35 dBZ one hour later