Page 110 - 《高原气象》2022年第5期

P. 110

5 期 陈 双等:四川盆地不同落区的三次强降水过程多尺度特征分析 1203

-1

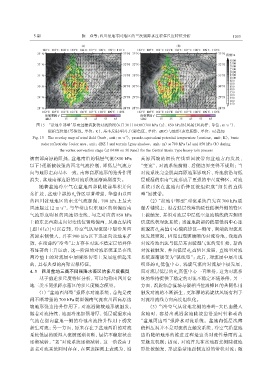

图15 “盆地中部型”暴雨过程涡旋状对流阶段(6月30日04:00)700 hPa(a)、850 hPa(b)风场(风向杆,单位:m·s )、

假相当位温(等值线,单位:K)、基本反射率因子(彩色区,单位:dBZ)与地形(灰色阴影,单位:m)叠加

Fig. 15 The overlay map of wind field(barb,unit:m·s ),pseudo-equivalent potential temperature(contour,unit:K),basic

-1

radar reflectivity(color area,unit:dBZ)and terrain(gray shadow,unit:m)at 700 hPa(a)and 850 hPa(b)during

the vortex convection stage(at 04:00 on 30 June)for the Central Basin Type heavy rain process

被南部高原的阻挡,盆地南沿的低层气流(850 hPa 高原西坡的细长直线型回波带向盆地方向发展、

以下)逐渐被较强的西北气流控制,即低层气流方 “变宽”,对流系统前侧、后侧边界变得不规则;当

向与地形走向基本一致,南部高原地形的抬升作用 对流系统完全脱离高原地形影响后,冷池前沿与低

消失,盆地南部边沿的对流系统逐渐减弱消失。 层暖湿的东南气流形成了更强的中尺度锋区,对流

随着盆地冷空气在盆地西部陡坡前堆积并向 系统再次在盆地内沿锋区被组织成“细长的直线

东扩展,盆地中部的 θ 锋区显著增强,华蓥山以西 型”回波带。

se

的四川盆地地区的东北气流加强,700 hPa 上最大 (2)“盆地中部型”对流系统首先在 700 hPa 暖

-1

风速超过 12 m·s ,与华蓥山以东地区的弱偏西南 湿舌轴线上、沿着低层浅薄的暖性低涡外侧的锋区

气流形成明显的风速切变线,与之对应的 850 hPa 上被触发,并沿对流层中层低空急流轴线的左侧组

上的东北西南走向切变线位置略偏西,从垂直结构 织成线状对流系统;当盆地南部的低层低涡中心逐

[图 16(c)]可以看到,冷空气从对流层中层沿川西 渐脱离 θ 高值中心偏向锋区一侧时,南端的对流系

se

高原东侧侵入,并在 900 hPa 以下迅速向盆地东扩 统发展更强,因而出现更清晰的对流冷池,浅薄的

散,在浅薄的“冷垫”上方存在对流不稳定层结并伴 对流冷池出流与低层东南暖湿气流的交汇处,新的

有显著的上升运动,这一阶段的对流系统正是在浅 对流被触发,并向低层 θ 高值区发展,直线型对流

se

薄冷垫上的对流层中层暖湿切变上发展组织起来 系统逐渐演变为“弧线型”;此后,对流层中层出现

的,具有典型的高架雷暴特征。 明显的 θ 低值中心,涡旋气流向对流层中层发展,

se

4. 3 四川盆地三类不同强降水落区的多尺度模型 而对流层低层的 θ 高值中心一直维持,这为对流系

se

基于前述多尺度特征分析,可以勾勒出四川盆 统的维持提供了稳定的对流不稳定环境条件,另一

地三类不同强降水落区的多尺度概念模型。 方面,涡旋辐合流场与假相当位温锋区的共同作用

(1)“盆地西部型”强降水对流系统,首先是夜 触发对流的不断新生,更深厚的涡旋状风场有利于

间不断增强的 700 hPa 暖湿偏南气流在川西高原边 对流沿流线方向高度组织化。

坡地形强迫抬升作用下,对流沿陡坡地形被触发。 (3)当冷空气从盆地北侧的秦岭-大巴山侵入

随着对流持续,地面冷池加强增厚,低层暖湿东南 盆地时,容易出现沿盆地陡坡边沿逆时针移动的

气流在指向盆地一侧的冷池出流抬升作用下诱发 “盆地周边型”强降水对流系统。盆地内低层浅薄

新生对流;另一方面,原来存在于盆地西沿的对流 的斜压涡并不是对流的直触发系统,冷空气沿盆地

系统低层的暖湿入流被逐渐切断,层结不稳定状态 边沿陡峭地形的推进过程是这类对流性暴雨的主

逐渐减弱,“老”对流系统逐渐减弱,这一阶段由于 要触发机制;因而,对流首先在盆地西北侧陡坡地

新老对流系统同时存在,在雷达探测上表现为,沿 形处被触发,形成沿盆地西侧边沿的带状对流;随