Page 109 - 《高原气象》2022年第5期

P. 109

高 原 气 象 41 卷

1202

统,直到 30 日 00:00 前后,对流系统几乎停滞在初 夹角最大处发展增强的,表明低层东南暖湿气流增

始位置上并没有移动或者传播,但是对流强度在不 强造成的斜压发展过程对对流增强具有显著影响;

断增强,线状对流系统组织化程度更高(图略)。与 700 hPa 的南风气流也有所增强,在高原地形作用

之对应,盆地内 850 hPa 风场显著增强,低涡东侧 下,水汽进一步在陡峭地形东侧聚集,造成盆地西

-1

-1

的东南风由 8~10 m·s 增强至 12~16 m·s [图 14 侧的暖湿舌增强,形成沿高原地形分布 θ >356 K

se

(a)],对流系统正是在涡旋北侧、θ 等值线与流场 的狭长暖湿带(图略)。

se

-1

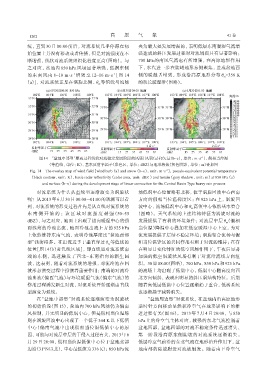

图14 “盆地中部型”暴雨过程线状对流稳定发展阶段的风场[风羽(a)和矢量(b~c),单位:m·s ]、假相当位温

(等值线,单位:K)、基本反射率因子(彩色区,单位:dBZ)与地形海拔(灰色阴影,单位:m)叠加图

Fig. 14 The overlay map of wind field[wind barb(a)and arrow(b~c),unit:m·s ],pseudo-equivalent potential temperature

-1

(black contour,unit:K),basic radar reflectivity(color area,unit:dBZ)and terrain(gray shadow,unit:m)at 850 hPa(a)

and surface(b~c)during the development stage of linear convection for the Central Basin Type heavy rain process

对流系统为什么从直线型逐渐演变为涡旋状 场低涡中心位置略有北移,位于涡旋回波中心西南

呢?从 2013年 6月 30日 00:00-01:00的观测可以看 方向的假相当位温梯度区;在 925 hPa 上,涡旋回

到,对流系统的形变过程首先是从直线对流系统的 波中心、流场低涡中心和 θ 高值中心依然基本重合

se

东 南 侧 开 始 的 :该 区 域 对 流 强 度 最 强(50~55 (图略)。天气系统的上述结构特征为涡旋对流的

dBZ),与之对应,地面上出现了指向暖湿中心的强 发展提供了有利的环境条件:对流层中层 θ(假相

se

而浅薄的冷池出流,地面冷池出流上方的 925 hPa 当位温)降温中心叠加在低空暖湿中心上空,为对

上依然维持东南气流,表明冷池厚度比“盆地西部 流发展提供了层结不稳定环境;涡旋辐合流场与假

型”浅薄得多。在出流近乎于垂直穿过 θ 等值线的 相当位温锋区的共同作用有利于对流的维持;在存

se

位置[图 14(b)蓝色线区域],即直线型对流系统南 在明显日变化特征的低空风场作用下,午夜后显著

端的东侧,迅速触发了西北-东南指向的新生回 加强的低空涡旋状风场有利于对流沿流线方向组

波,这表明,随着对流系统的增强,对流冷池在回 织。30日08:00(图略),700 hPa、850 hPa和925 hPa

波形态演变过程中扮演着重要作用:南端的对流冷 的流场上均出现了低涡中心,低涡中心随高度向西

池出流(偏西气流)与环境暖湿气流(偏东气流)的 北方向倾斜,表现出明显的斜压涡结构特征。后期

作用过程诱发新生对流,对流系统开始逐渐由直线 随着高低层低涡中心位置逐渐趋于重合,低涡系统

型演变为弧线。 也逐渐趋于减弱消失。

在“盆地中部型”对流系统逐渐演变为涡旋状 “盆地周边型”对流系统,在盆地内沿高原地形

的初始阶段(图 15),盆地内 700 hPa 风场仍为偏南 逆时针方向移动显然和冷空气在地形影响下的推

风控制,并无明显的低涡中心,但是假相当位温场 进过程有关(图 16)。2013 年 7 月 4 日 20:00,与 850

则在涡旋回波中心出现了一个低于 344 K 以下低值 hPa 上的冷空气主体对应,较强的东北气流控制着

中心(偏南气流中出现假相当位温低值中心的原 盆地西部,盆地西部的对流不稳定条件迅速消失,

因,可能与对流层中层的干侵入过程有关,2013年6 第一阶段沿高原东侧陡坡的对流系统逐渐消失。

月 29 日 20:00,假相当位温低值中心位于盆地北部 低层冷空气前沿的东北气流在地形抬升作用下,盆

边沿(31°N以北),中心最低值为336 K);850 hPa流 地南部的陡坡附近对流被触发。随着南下冷空气