Page 115 - 《爆炸与冲击》2025年第9期

P. 115

第 45 卷 陶子豪,等: 爆破荷载作用下透明脆性材料的三维裂纹扩展行为 第 9 期

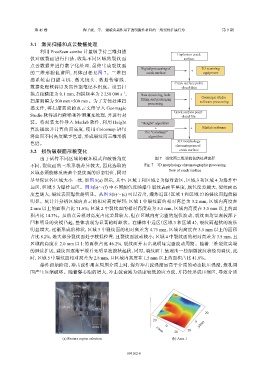

3.1 激光扫描和点云数据处理

利用 FreeScan combo 计量级手持三维扫描

Explosion crack

仪对破裂面进行扫描,收集不同区域的裂纹面 surface

点云数据并进行数字化处理,最终生成裂纹面

Digital processing of 3D scanning

的 三 维 形 貌 色 谱 图 , 具 体 过 程 见 图 7。 三 维 扫 crack surface equipment

描 系 统 由 扫 描 主 机 、 激 光 镜 头 、 数 据 传 输 线 、

Crack surface point

数据处理软件以及高性能笔记本组成。设置扫 cloud data

−1

描点距精度为 0.1 mm,扫描频率为 2 250 000 s , Data denoising, hole

filling and packaging Geomagic studio

扫描面幅为 500 mm×500 mm。为了方便处理扫 software processing

processing

描文件,将扫描获取的点云文件导入 Geomagic

Crack surface point

Studio 软件进行降噪和补洞填充处理,并进行封 cloud file

装。将封装文件导入 Matlab 软件,利用 Height “Height” algorithm

算法提取并计算曲面高度,使用 Colormap 语句 Matlab software

The “colormap”

将曲面不同高度赋予色谱,形成裂纹面三维形貌 algorithm

3D morphology

色谱。 chromatogram of

3.2 损伤破裂面形貌变化 crack surface

由于试件不同区域的破坏模式和破裂角度 图 7 裂纹面三维形貌色谱处理流程

不同,裂纹面的三维形貌差异较大,因此选取的 Fig. 7 3D morphology chromatographic processing

区域必须能够反映整个裂纹面的形态特征,同时 flow of crack surface

尽量保证各区域大小一致,如图 8(a) 所示,其中:区域 1 和区域 2 为爆炸近区,区域 3 和区域 4 为爆炸中

远区,区域 5 为爆炸远区。图 8(b)~(f) 中不同颜色反映爆生裂纹表面平整度,颜色反差越大,裂纹面高

度差越大,裂纹表面起伏越明显。从图 8(b)~(c) 可以看出,爆炸近区(区域 1 和区域 2)的裂纹面起伏较

明显。统计并分析区域内点云的相对高度得到:区域 1 中裂纹面的相对高差为 3.2 mm,区域内高度在

2 mm 以上的面积占比 71.6%;区域 2 中裂纹面的相对高度差为 5.1 mm,区域内高度在 3.5 mm 以上的面

积占比 14.3%。虽然点云相对高度占比差异较大,但在区域内有完整的起伏波动,裂纹面均呈现较深下

凹和明显的尖锐凸起,整体表现为显著的崎岖状。在爆炸中远区(区域 3 和区域 4),裂纹面起伏的波长

明显增大,逐渐形成阶梯状,区域 3 中裂纹面的相对高差为 4.75 mm,区域内高度在 3.5 mm 以上的面积

占比 8.2%,绝大部分裂纹面处于较低位置,且裂纹面波动较小;区域 4 中裂纹面的相对高差为 3.5 mm,且

区域内高度在 2.0 mm 以上的面积占比 46.2%,裂纹面并未出现明显完整波动周期。随着三维裂纹尖端

的继续扩展,裂纹面逐渐平缓并无明显波浪状起伏,同时,裂纹面上呈现出一些细微波纹状径向裂纹,此

时,区域 5 中裂纹面相对高差为 2.8 mm,且区域内高度在 1.5 mm 以上的面积占比 41.8%。

爆炸初始阶段,冲击波作用在周围介质上时,爆炸冲击波强度远高于介质的动态抗压强度,炮孔周

围产生压缩破坏。随着爆心距的增大,冲击波衰减为强度较低的应力波,并持续形成压缩区,导致介质

Area 1 Area 2

Area 3 Area 4

−20

20 0

0 y/mm

Area 5

−20 20

x/mm

(a) Feature region selection (b) Area 1

093102-8

−20 20

20 0 −20 0

0

0 20 −20

−20 20

40 −40

(c) Area 2

−20

10

−10

20 0

0 0 0

20

10 −10 −20

(e) Area 4

0 0.5 1.0 2.0 2.5 3.0