Page 164 - 《高原气象》2022年第6期

P. 164

6 期 林 纾等:冬季全国性寒潮识别标准及其气候变化特征 1527

相对易发生区域性寒潮的地方,尤其是吉林省中

南部,是全国性寒潮多发中心;而黑龙江省单站频

次明显较多,表明强冷空气影响频繁,可能在范围

略小的东北区域,单站和区域性寒潮频次之间的

差异会变小。

在表 1 中看到,达到寒潮标准可分为 3 个时

次,即:24 h、48 h 和 72 h,这里把单站达到寒潮标

准按这 3 个时次来分别统计,其中剔除了最大频次

不足 10 次的站点,每个站挑出其最多频次对应的

时次,并示意在图 5 中。易在 24 h 达到寒潮标准的

区域主要在新疆沿天山地区、陕甘宁青、除内蒙古

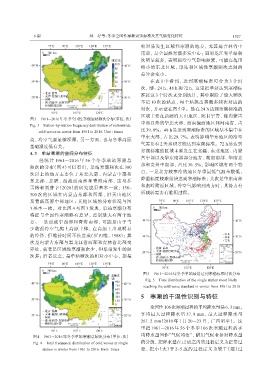

图3 1961-2016年冬季全国性寒潮逐站频次分布(单位:次)

中部以外的华北大部、西南偏西地区和河南省,占

Fig. 3 Station-by-station frequency distribution of nationwide

比 39. 8%。48 h易达到寒潮标准的区域基本集中在

cold waves in winter from 1961 to 2016. Unit:times

华东大部,占比 29. 7%,表明影响华东地区的冷空

高,冷空气要足够深厚,另一方面,也与冬季高原

气需要有 2 天累积才能达到寒潮标准。72 h 易达到

基础温度低有关。

寒潮标准的区域主要发生在北疆、东北地区、内蒙

4. 3 单站寒潮的空间分布特征

古中部以及华东南部部分地方、湖南南部、华南北

经统计 1961—2016 年 56 个冬季单站寒潮总

部和贵州中南部,占比 30. 5%;影响区域有两个特

频次的分布(图 4)可以看出,单站寒潮频次在 300

点,一是北方较寒冷的地区冬季最低气温基数低,

次以上的地方主要位于东北大部、内蒙古中部和

降温幅度较难很快达到寒潮标准;其次是华东南部

东北部、北疆、西藏西南部和青海南部,这与乔

和南岭附近区域,冷空气影响到南方时,其势力有

雪梅和刘普幸(2020)的研究成果基本一致;150~

300 次的区域在内蒙古东部和西部、沿天山地区 所减弱需要有堆积过程。

及青藏高原中部地区;其他区域的分布状况与图

3 基本一致。对比图 4 与图 3 发现,单站寒潮分布

特征与全国性寒潮略有差异,差别最大有两个地

方:一是西藏中西部和青海南部,可能是由于当

少数强冷空气爬上高原主体,在高原上出现明显

的冷锋,但维持时间不长造成(罗四维,1988);其

次是内蒙古东部与黑龙江省西部和吉林省北部交

界处,前者是区域性寒潮频次少,但单站发生的频

次多;后者反之,是单站频次的相对小中心,却是

图5 1961-2016年冬季单站最易达到寒潮标准时次分布

Fig. 5 Time distribution of the single station most likely

reaching the cold wave standard in winter from 1961 to 2016

5 寒潮的干湿性识别与特征

全国性106次寒潮过程的平均降水量是6. 3 mm,

平均最大过程降水量 57. 8 mm,最大过程降水量

261. 2 mm(2010 年 1 月 20-23 日,广西昭平)。这

里把 1961-2016 年 56 个冬季 106 次寒潮过程的平

图4 1961-2016年冬季单站寒潮总频次分布(单位:次) 均降水量当作“气候均值”,借用气候业务对降水量

Fig. 4 Total frequency distribution of cold waves at single 的分级,把降水量在±2成之内的过程定义为正常过

station in winter from 1961 to 2016. Unit:times 程,把小(大)于 2~5 成的过程定义为较干(湿)过