Page 160 - 《高原气象》2022年第6期

P. 160

6 期 林 纾等:冬季全国性寒潮识别标准及其气候变化特征 1523

《寒潮等级》(GB/T 21987-2017)(魏荣庆等,2017) 2月共56个冬季。

和气象行业标准《冷空气过程监测指标》(QX/T 本文围绕全国性寒潮过程进行分析与讨论。

393-2017)(王遵娅等,2017)。我国幅员辽阔,各 过程最低温度指某次过程中所有达标站点中最低

地气候差异大,这些标准在应用过程中,不少学者 温度的最小值;过程平均最低温度指 56 个冬季所

也做了很多本地化适用性研究。赵全宁等(2019) 有过程最低温度的平均值;过程降水量指某次过程

对比青海省地方标准《气象灾害分级指标》和气象 中所有达标站点降水量的平均值;过程平均降水量

行业标准《冷空气过程监测指标》中单站冷空气等 指 56 个冬季所有过程降水量的平均值;过程最大

级,指出气象行业标准对青海省统计寒潮的范围偏 降水量指某次过程所有达标站点中降水量的最

大,尤其南部适用性较差,改进后的强降温指标更 大值。

适合高原应用。毛炜峄等(2016)认为《冷空气等 文中涉及的地图是基于中华人民共和国自然

级》(GB/T 20484-2006)中给出的 5级冷空气活动级 资源部地图技术审查中心标准地图服务系统下载

别中,各级降温过程之间存在交叉现象,对降温过 的审图号为 GS(2019)1831 号的中国地图制作,底

程分级指标做了补充规定。本文将充分利用上述 3 图无修改。

个标准对单站寒潮及区域性寒潮的定义,对比分析 全国性寒潮识别标准的筛选与定义

其差异性,在此基础上给出全国性寒潮识别标准。 3

诸多针对强冷空气和寒潮的研究是基于温度要素, 3. 1 不同标准单站寒潮识别比较

少见对干湿状况的分析研究,本文将结合过程降水 目前关于单站寒潮的定义,有《寒潮等级》和

量,建立干湿指数标准,对寒潮的干湿特征做一些 《冷空气等级》2 个国家标准和《冷空气过程监测指

初步分析,并给出全国性寒潮相关新特征。 标》1 个气象行业标准,这 3 个标准中从降温幅度到

最低温度的阈值完全一致,都是“某地日最低气温

2 资料来源与说明

24 h 内降温幅度≥8 ℃,或 48 h 内降温幅度≥10 ℃,

本文中所利用的资料,是从甘肃省气象信息与 或 72 h 内降温幅度≥12 ℃,且使该地日最低气温≤

技术装备保障中心提供的全国 2400 多个站点中剔 4 ℃的冷空气活动”。至于其他附加条件,“寒潮等

除缺测站点后,获得了 1995 个站点 1961-2016 年 级”中没有其他附加条件,“冷空气等级”和“冷空气

冬季逐日最低温度和降水量资料。1961 年 12 月至 过程监测指标”都有“48 h、72 h 内降温的日最低气

1962年 2月称为 1961年冬季,以此类推,至 2017年 温应连续下降”的要求(表1)。

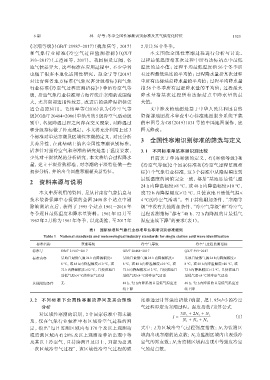

表1 国家标准和气象行业标准单站寒潮识别标准细则

Table 1 National standards and meteorological industry standards for single station cold wave identification

标准名称 寒潮等级 冷空气等级 冷空气过程监测指标

标准号 GB/T 21987-2017 GB/T 20484-2017 QX/T 393-2017

标准内容 某地日最低气温24 h内降温幅度≥ 某地日最低气温24 h内降温幅度≥ 某地日最低气温24 h内降温幅度≥

8 ℃,或48 h内降温幅度≥10 ℃,或 8 ℃,或48 h内降温幅度≥10 ℃,或 8 ℃,或48 h内降温幅度≥10 ℃,或

72 h内降温幅度≥12 ℃,且使该地日 72 h内降温幅度≥12 ℃,且使该地日 72 h内降温幅度≥12 ℃,且使该地日

最低气温≤4 ℃的冷空气活动 最低气温≤4 ℃的冷空气活动 最低气温≤4 ℃的冷空气活动

其他附加条件 无 48 h、72 h内降温的日最低气温应连 48 h、72 h内降温的日最低气温应连

续下降 续下降

3. 2 不同标准下全国性寒潮的异同及其合理性 度要通过计算强度指数 I 确定,把 1. 95≤I<3 的冷空

分析 气过程界定为寒潮过程。强度指数I计算公式

对区域性寒潮的识别,2 个国家标准中都未提 3N 3 + 2N 2 + N 1

I = (1)

及,仅在气象行业标准中有区域冷空气过程的判 N 1 + N 2 + N 3

定,指出“每日监测区域内有 170 个及以上观测站 式中:I 为区域冷空气过程强度指数;N 为监测区

3

或监测区域内有 20% 及以上观测站单站出现中等 域内出现寒潮的站点数;N 为监测区域内出现强冷

2

及其以上冷空气,且持续两日及以上,判定为出现 空气的站点数;N 为监测区域内出现中等强度冷空

1

一次区域冷空气过程”,该区域性冷空气过程的强 气的站点数。