Page 135 - 《高原气象》2022年第5期

P. 135

高 原 气 象 41 卷

1228

-1

加热率为 0~3 K·(6h) ,500 hPa以上迅速转为负加 九龙涡内对流不稳定发展。

热。平均视水汽汇垂直输送廓线在 700 hPa 以下为 九龙涡加强时,700 hPa 层及以上维持暖心结

正,以上基本为负[图 6(c)],即潜热释放中上层为 构,九龙涡的温度高于环境温度 1~2 K,但 700 hPa

负反馈,对流层高层的非绝热加热作用消失。对应 以下转为冷性结构[图 5(b)]。平均视热源和视水

的 θ 和比湿剖面上[图 4(c)],湿度也显著减小,低 汽汇垂直输送项廓线[图 6(b),(d)],在 600 hPa 以

se

-1

层比湿仅为 8 g·kg ,湿层厚度下降至 500 hPa 以 下感热和潜热的加热率几乎为负,600 hPa 以上转

下。九龙涡内的等θ 密集线消失,锋区减弱。 为正反馈,并在 400 hPa 达到最大,加热率分别为

se

-1

-1

4. 2. 2 停滞型的热力、水汽结构特征 14 K·(6h) 和 9 K·(6h) ,尽管此刻的非绝热加热

九龙涡形成时,九龙涡从低层到高层均为暖心 作用较形成时有所减小,但“右凸”点上升至 400

结构[图 5(b)],850 hPa 九龙涡温度高于环境温度 hPa,有利于 400 hPa 以下层次的涡度增长,使得九

1. 5 K,其上随着高度上升温差逐渐增大,到 400 龙涡正涡度向上发展。假相当位温、比湿剖面图上

hPa温差达到最大,为 2. 3 K,再向上逐渐减小。平 [图 4(e)],涡区低层湿度略有减小,但随高度上升

均视热源和视水汽汇垂直输送廓线分布[图 6(b), 湿舌进一步明显,500 hPa 以下 ∂θ se ∂p > 0,θ se500 -

-1

(d)],在近地面层平均视热源为 5 K·(6h) ,再向 θ se850 达到了-8 K,九龙涡对流不稳定加强。

上迅速增大,至 500 hPa 达到最大,加热率为 21 九龙涡消亡时,九龙涡涡区温度在 700 hPa 层

K·(6h) ,再向上逐渐减小。此时,“右凸”点在 及以下为冷心结构[图 5(b)],600 hPa 层及以上为

-1

500 hPa,有利于 500 hPa 涡度的增长。平均视水汽 暖心结构。平均视热源垂直廓线与强盛时相比位

汇垂直输送项的廓线分布趋势同视热源分布[图 6 相几乎相反[图 6(b)],整层为弱的加热(仅 400 hPa

-1

(d)]。在 850 hPa 加热率为 10 K·(6h) ,向上迅速 为负),加热率为 0~4 K·(6h) 。平均视水汽汇垂

-1

增大,同样在 600 hPa 达到最大,此时加热率为 25 直输送廓线分布[图 7(d)],500 hPa 以下为负反

-1

K·(6h) ,凝结潜热加热率强于感热加热,两者共 馈,再向上几乎为零。说明此时非绝热加热作用消

同构成的非绝热加热作用显著,假相当位温和比湿 失,甚至为负反馈,整层的非绝热加热作用消失,

的剖面上[图 4(d)],涡区内比湿向上凸起,有湿舌 促使了九龙涡的减弱。假相当位温在九龙涡内

存在,低层比湿值为 18 g·kg ,湿层厚度在 300 hPa ∂θ se > 0[图 4(f)],但 θ -θ 仅为-2 K,等 θ 线

-1

∂p se500 se850 se

以下,500 hPa 以下 ∂θ se ∂p > 0,且 θ se500 -θ se850 为-4 K, 较为稀疏,对流不稳定强度减弱。

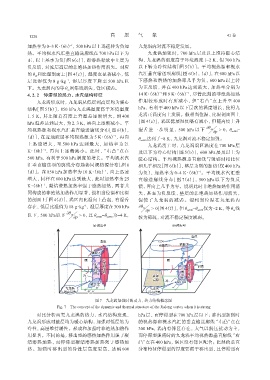

图7 九龙涡加强时的动力、热力结构概念图

Fig. 7 The concept of the dynamic and thermal structure of the Jiulong vortex when it is strong

对比分析两类九龙涡的热力、水汽结构发现, hPa 层,而停滞型在 700 hPa 层以下;移出型加强时

九龙涡形成时整层均为暖心结构,加强时低层转为 的视热源和视水汽汇的垂直输送廓线“右凸”点在

冷性,高层维持暖性。形成和加强时非绝热加热作 300 hPa,涡内有锋区存在,大气以斜压扰动为主,

用显著。不同的是,移出型的感热加热作用强于凝 而停滞型强盛时的九龙涡平均视热源垂直廓线“右

结潜热加热,而停滞型凝结潜热加热强于感热加 凸”点在 400 hPa,涡区没有锋区配合;比湿的垂直

热。加强时移出型的冷性层高度更高,达到 600 分布特征停滞型的厚度要强于移出型,且停滞型有