Page 8 - 《渔业研究》2025年第3期

P. 8

第 3 期 王沈同等: 黄河三角洲飞雁滩牡蛎礁自然现状评估 265

殖周期的条件指数变化进行检测与评估,以揭示牡 259.00)个/m²。有研究发现,生态修复地点充足的

蛎的全周期健康状况。根据大小频率分布图(图 2) , 补充群体持续供给是牡蛎礁重建的基本要素,本研

将壳高小于 50 mm 的牡蛎定义为补充群体,本研 究发现的补充群体密度相对较高,暗示自然牡蛎栖

究补充群体的壳高范围为 22.36~48.51 mm,平均 息地并不存在招募限制。在未来的修复工作中,可

壳高为(37.13±0.85)mm(表 3) 。补充群体和成 通过添加诸如牡蛎壳之类的硬基底,以实现快速恢

体牡蛎的密度分别为(1 232.00±318.8) 、 (725.30± 复牡蛎礁生态系统的目的。

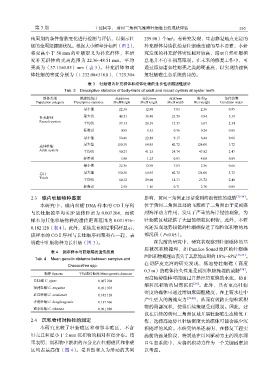

表 3 牡蛎礁内补充群体和成体牡蛎的生长性状描述性统计

Tab. 3 Descriptive statistics of body-traits of adult and recruit oysters at oyster reefs

群体类别 描述性统计 壳高/mm 壳长/mm 壳宽/mm 湿重/g 条件指数

Population category Descriptive statistics Shell height Shell length Shell width Wet weight Condition index

最小值 22.36 12.98 7.03 2.36 0.95

补充群体 最大值 48.51 30.40 23.59 9.94 3.39

Recruit oysters 平均值 37.13 20.59 13.37 5.07 2.34

标准误 0.85 0.52 0.36 0.24 0.05

最小值 50.46 22.89 9.17 6.44 0.66

最大值 150.30 64.95 42.72 124.00 3.72

成体牡蛎

Adult oysters 平均值 90.27 41.25 24.74 47.82 2.47

标准误 3.48 1.25 0.93 4.08 0.09

最小值 22.36 12.98 7.03 2.36 0.66

总计 最大值 150.30 64.95 42.72 124.00 3.72

Totals

平均值 60.32 29.60 18.33 23.72 2.40

标准误 2.98 1.16 0.71 2.70 0.05

2.3 礁内牡蛎物种鉴定 影响,黄河三角洲正日益受到海浪侵蚀的威胁 [32-34] 。

本研究中,礁内牡蛎 DNA 样本的 COⅠ序列 位于黄河三角洲北部的飞雁滩子三角洲由于受到强

与长牡蛎的平均 K2P 遗传距离为 0.007 204,而该 烈海洋动力作用,发生了严重的海岸侵蚀现象,为

样本与其他牡蛎物种的遗传距离范围为 0.031 976~ 牡蛎礁区域提供了大量的细粒沉积物;此外,本研

0.182 128(表 4) 。此外,系统发育树结果同样显示, 究还发现地势较低的牡蛎礁促进了细粒沉积物的局

该样本的 COⅠ序列与长牡蛎序列聚类在一起,表 部沉积(P<0.05) 。

明礁中牡蛎物种为长牡蛎(图 3) 。 在先前的研究中,研究者观察到牡蛎礁体的基

质被沉积物掩埋,如 Pamlico Sound 地区的牡蛎礁

表 4 测序样本与巨蛎属的遗传距离

因沉积物掩埋而丧失了其原始面积的 18%~65% [35-37] 。

Tab. 4 Mean genetic distance between samples and

在切萨皮克湾的研究发现,低地势牡蛎礁(高度

Crassostrea spp.

0.3 m)的礁体持久性地受到沉积物掩埋的威胁 [38] ,

物种 Species 平均遗传距离 Mean genetic distance

而高地势礁体可能通过自然经历更快的水流,防止

长牡蛎 C. gigas 0.007 204

细粒沉积物的局部沉积 [39] 。此外,具有更高牡蛎

福建牡蛎 C. angulata 0.031 976

密度的礁体可通过增加床面粗糙度,在上覆水柱中

近江牡蛎 C. ariakensis 0.182 128

产生更大的湍流应力 [39-40] ,从而有效防止细粒沉积

香港牡蛎 C. hongkongensis 0.137 966

物的局部沉积,使得后续掩埋受到限制。因此,建

熊本牡蛎 C. sikamea 0.091 089

议在后续的黄河三角洲区域开展牡蛎礁生态修复工

2.4 沉积物相对粒径的测定 作,选择高地势且牡蛎密度大的礁体可能会减少沉

本研究比较了牡蛎礁区和相邻非礁区,不含 积掩埋的风险。本研究结果还表明,在修复工程实

贝壳且粒径小于 2 mm 沉积物的相对粒径分布。结 施前的选址阶段,特别是在以风驱动为主的浅水河

果表明,沉积物中淤泥的百分比在牡蛎礁区和非礁 口生态系统中,应将沉积动力作为一个关键因素加

区均占最高值(图 4) 。受自然和人为活动的共同 以考虑。