Page 89 - 《高原气象》2022年第5期

P. 89

高 原 气 象 41 卷

1182

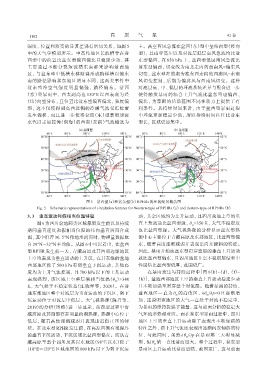

强度、位置和演变的显著差别有密切关系,如图 5 主。高空西风急流在盆西(东)型中呈纬向型(经向

中的天气学模型所示。中高纬地区长波槽脊在盆 型),且南亚高压以及对流层低层南风急流均比盆

西型中的位置比盆东型偏西偏北且稳定少动,其 东型偏西,在 850 hPa 上,盆西型低层南风急流比

主要通过不断分裂短波槽东南移来影响盆西地 盆东型偏西,切变线为南北走向的西南风-偏东风

区,与盆东型中低槽东移断裂形成阶梯槽以偏东 切变,盆东型在前期为准东西走向的西南风-东南

南的路径影响盆东地区明显不同,这两类事件中 风切变控制,后期为偏北风与西南风切变。这种

盆东型冷空气强度明显偏强,路径偏东。盆西 对流层高、中、低层的环流系统差异与配合进一步

(东)型暴雨中,西太副高在 130°E 以西表现为经 使得触发暴雨的辐合上升气流比盆东型也偏西、

(纬)向型分布,且位置比盆东型偏西偏北,强度偏 偏北,为暴雨的活动范围不同在动力上提供了有

弱,这不仅使得副高西北侧的冷暖气流交汇位置 利条件。从持续时间来讲,由于盆西型暴雨过程

发生偏移,而且进一步使得盆西(东)型暴雨所需 中环流更加稳定少动,所以持续时间往往比盆东

水汽以孟加拉湾(南海)的西南(东南)气流输送为 型长,区域更加集中。

图5 盆西型(a)和盆东型(b)RPHRs的环流配置概念图

Fig. 5 Schematic representations of circulation features for Western-type of RPHRs(a)and Eestern-type of RPHRs(b)

3. 3 垂直运动和假相当位温特征 动,其余区域均为上升运动,且四川盆地上空的垂

图 6为四川盆地两类区域暴雨发生前以及持续 直上升运动比盆西型强,θ >350 K,大气不稳定度

se

期间垂直速度和假相当位温的纬向垂直剖面合成 也比盆西型强。大气视热源的分析显示盆东型热

图,其中沿着 30. 5°N作地形剖面时,物理量数据取 源中心主要位于青藏高原及东部地区,比盆西型偏

自 29°N-32°N平均值。从图 6中可以看出,在盆西 东,随着高度逐渐减弱并表现出向东倾斜的特征。

型 RPHR 发生前一天,青藏高原及其西部边缘地区 因此,暴雨开始前盆东型贯穿整层的垂直上升运动

上空均表现为垂直运动的上升区,在其东缘的盆地 就比盆西型偏东,且四川地区上空不稳定层结和中

西部地区除了 500 hPa 有弱垂直下沉运动,其他高 性层结比盆西型更厚,范围更广。

度均为上升气流控制,且 700 hPa 以下的上升运动 在暴雨发生与持续过程中[图 6(b)~(d),(f)~

表现强烈,该区域上空整层假相当位温(θ )>340 (h)],盆地西部地区上空的垂直上升运动稳定少动

se

K,大气处于不稳定状态(庄晓翠等,2020)。在盆 且不断加强至贯穿整个对流层。随着暴雨的持续,

地东部地区整个对流层为垂直运动的下沉区,强下 盆西地区一直为 θ 的高值区,∂θ /∂p<0 且逐渐增

se

se

沉运动位于对流层中低层。大气视热源(陈丹等, 加,这说明该地区的大气一直处于对流不稳定中,

2019)的分析(图略)进一步显示,盆西型过程中青 为暴雨的维持提供了能量,这与前面分析的稳定大

藏高原及其西部存在明显的视热源,热源中心位于 气环流形势相对应。而在盆东型暴雨过程中,四川

低层,随着高度逐渐减弱并表现出近似正压的特 地区上空的垂直上升运动除了表现出不断加强的

征。在盆东型 RPHR 发生前,在高原西侧有很深厚 特征之外,强上升气流还表现出逐渐向东倾斜的特

的垂直下沉运动,下沉区域比盆西型偏东。而从青 征,与此同时,虽然∂θ /∂p 在暴雨第三天明显减

se

藏高原至整个四川及其以东地区(98°E 以东)除了 弱,但 θ 值一直比盆西型大。整个过程中,盆东型

se

110°E-120°E 区域范围的 800 hPa 以下为弱下沉运 暴雨区上升运动比盆西型强,范围更广,这与前面