Page 54 - 《高原气象》2022年第1期

P. 54

高 原 气 象 41 卷

52

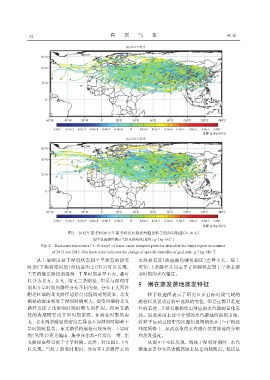

图2 2012年夏季和2015年夏季研究区域水汽输送粒子的后向轨迹(1~10天)

-1

图中轨迹颜色表示气块比湿变化[单位:g·(kg·6h) ]

Fig. 2 Backward trajectories(1~10 days)of water vapor transport particles arrived at the target region in summer

-1

of 2012 and 2015. The track color indicator the change of specific humidity of gas[unit:g·(kg·6h)]

从土壤湿度处于湿润状态到干旱状态的演变 水汽补充区(轨迹颜色暖色调区)差异不大。综上

时期(下称演变时期)的轨迹图上(图 3)可以发现, 可知,3 条路径共同主导了湿润状态到干旱状态演

主要的输送路径和湿润、干旱时期差异不大,都可 变时期的水汽输送。

以分为北支、东支、南支三条路径,但是与湿润时

期和干旱时期的路径分布不同的是,分布于大西洋 5 潜在蒸发源地蒸发特征

附近区域的北支路径起始点比湿润时期更多,北支 粒子轨迹图表示了研究区在目标时段气块的

路径的密度相对于湿润时期更大,演变时期的北支 路径以及运动过程中比湿的变化,但是这都只是定

路径发挥了比湿润时期时更大的作用。而南支路 性的表述,并没有准确给出对应的水汽源的量化表

径的表现则要比干旱时期更强,在演变时期的南 述。因此采用上述中介绍的水汽源地的识别方法,

支、北支两条路径的密度差异也不如湿润时期和干 将粒子运动过程中的比湿信息网格化在 1°×1°的经

旱时期时显著。东支路径的起始点较湿润、干旱时 纬度网格上,从而获取的水汽潜在蒸发源地的分布

期(见图 2)更为偏南,集中在东海-台湾岛一带,东 和蒸发强度。

支路径也明显密于干旱时期。此外,对比图 2、3可 从图 4 中可以发现,当处于湿润时期时,水汽

以发现,当处于演变时期时,分布在 3 条路径上的 源地主要分布在青藏高原上昆仑山脉附近,包括昆